- 外食

- 2024 年 7 月 24 日

- 158 view

スーパーフォーミュラ、F1ハンガリーGP、ラ・ムーのコロッケのり弁当

火曜日の朝の新潟はとても暑くなりそうな天気予報が出ておりましたが、朝練で早朝に1時間走ってきました。……

5月になりました。本日の更新内容は情報量多めです。

まずダイエットについてです。怪我をしてから増える一方だった体重ですが、なんと4月末時点での体重が95.6kg(-0.8kg)、体脂肪率32.3%(-0.2pt)と元旦の時に近い体重まで戻ってしまいました。正確には元旦時点の体重を一時超えてしまったのですが、それを1週間でなんとか元旦時点まで戻したのです。

怪我からは2ヶ月半が経過しましたが、まだ膝の痛みはあります。以前ほど強い痛みではありませんが、椅子から立ち上がるときなどに膝が痛みます。ただ、これは怪我そのものの痛みではなく、動かせなかったことで膝の周辺の筋肉が硬くなっていることから出ている痛みも含まれます。

4月はダイエットよりも膝の怪我からの回復、仕事を順調にすすめること、2台の車の納車などに自分のリソースを優先して割り当てました。なので、ある意味では当然の結果となりました、もし2月の怪我がなかったどうなっていただろう?と考えてしまいますね。

正直、ダイエットを投げ出してしまおうか?と4月の途中に思ったこともありました。しかし、ロードスターの狭い運転席はこれ以上太ることを許容してくれません。現状でも運転に支障はないのですが、もう少し痩せた方が乗り降りが楽だろうと思いますので、それをモチベーションに5月は頑張ります。

NDロードスターは、エアコンのフィルターがメッシュのシート1枚しかありません。また外気取込口もガバっと空いているので、落ち葉などのゴミがそのまま入ってきます。自分は花粉症持ちではありませんが、現状のままだと外気導入で花粉などがそのまま車内に入ってきます。

もっとも屋根を開けて乗る車ですから、屋根を開けていたら外気はダイレクトに車内に入ってくるので気にしても仕方ないからフィルターがない、というメーカーの考えも理解出来ます。とはいえ、外気導入が素通しというのは心理的に抵抗があります。

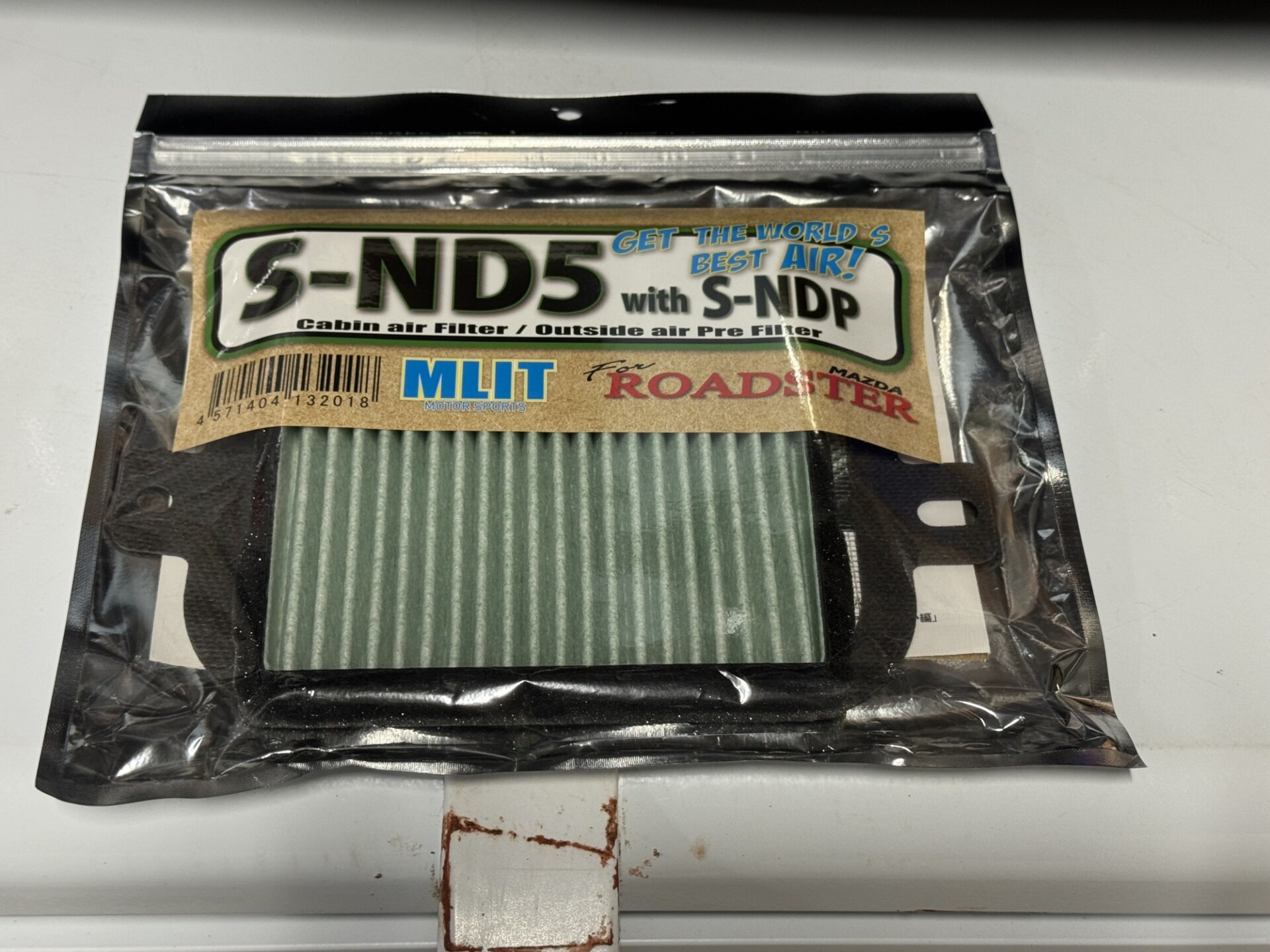

そんな訳で社外品のエアコンフィルターを取り付けます。この手の定番であるエムリットさんのND用のエアコンフィルターです(アフィリエイトリンクです)。お値段は3400円ぐらいで、車内のエアコンフィルターと外気取込口用のメッシュシートがついてきます。

まずは外気導入のエアの取込口にメッシュフィルターをセットします。メーカー出荷時の状態では、ごらんのように素通しのエア取込口が空いているのです。分解手順などはYouTube動画やフィルターの説明書に詳細に記載されているので割愛します。

ここの取付作業は容易なので、ささっとメッシュフィルターを挟んで取り付けます。内張の内部に汚れがありましたので、ここも綺麗に拭いてから内張を戻しておきました。フロントガラスと内張の隙間から、どうしてもホコリや泥が進入してきてしまいます。

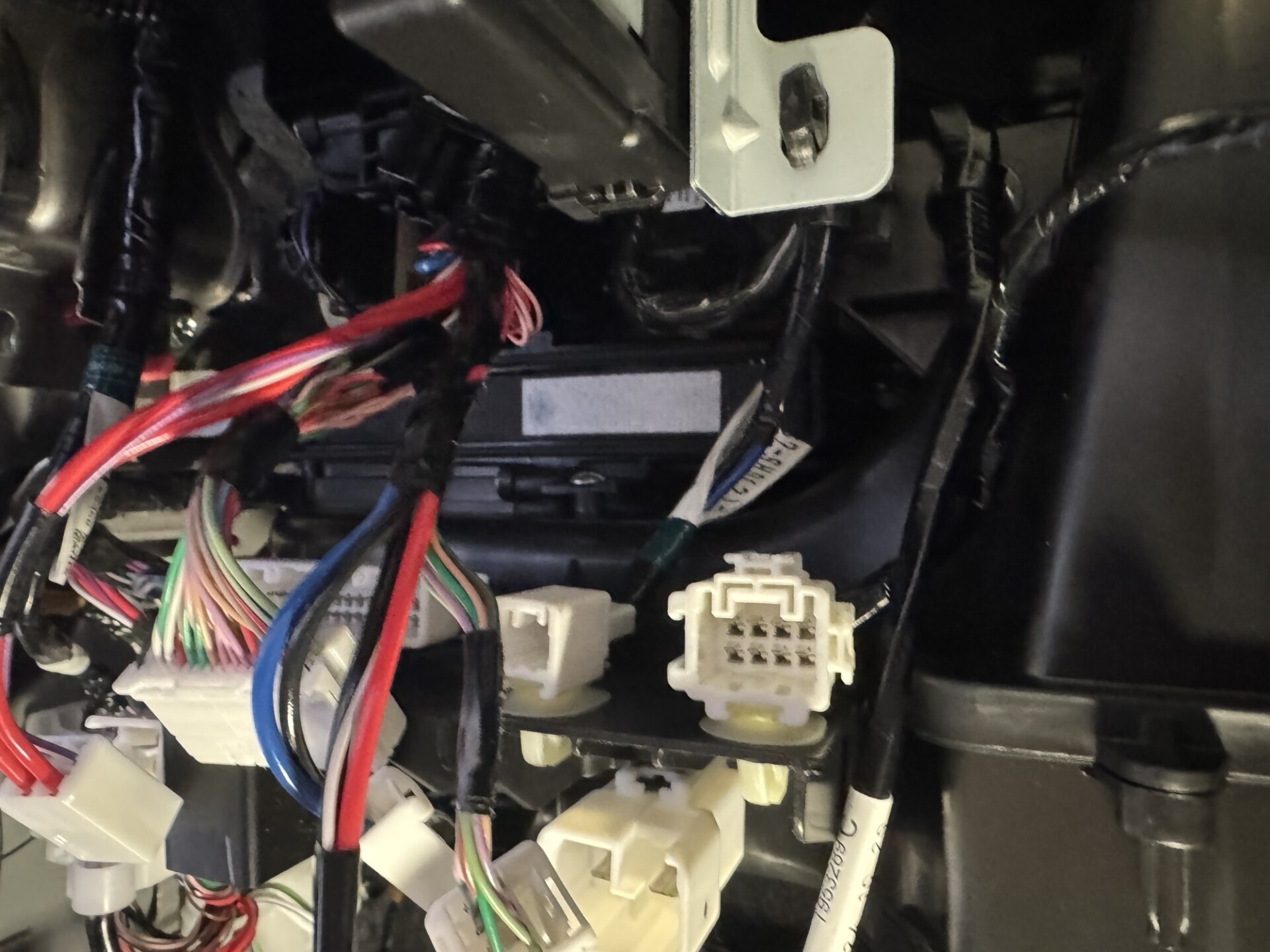

NDロードスターにはグローブボックスがありませんので、エアコンフィルターを取り付けるにはダッシュボードの周辺の内張を剥がす必要があります。スカッフプレート、室内ヒューズボックスカバー、Aピラーカバー、ウェザーストリップなどを外してから内装を外します(詳細な手順は省略)。

エアコンダクトを外して、その奥のエアコンフィルターカバーに手が届くように、手前のカプラーを丁寧に一つずつ外していきます。これでやっと奥にあるエアコンフィルターを入れるボックスのカバーに手が届くようになります。ここは明るいライトで照らしながら作業しましょう。

ちなみに上の写真は、既にカバーを外して社外品のフィルターを差し込んでいる状態です。トータルの作業時間は1時間強というところでしょうか。慣れていると、もっと早く作業出来ると思います。このフィルターの交換は1年に1回程度は必要とのことで、交換時には同じ手順で分解する必要があります。

左がエムリットさんのエアコンフィルター、右が工場出荷時のロードスターに入っているメッシュフィルターです。社外品のエアコンフィルターを入れるとエアコンの風圧が少し落ちるそうですが、実用上の問題はなさそう。右のメッシュフィルターは無くさないように保管しておきます。

エアコンフィルターの取付と同時に、手放したソリオに取り付けていたドラレコをNDロードスターに移植します。ロードスターは主に私しか運転しないので、フロントカメラのドラレコだけで十分だと思っています。またロードスターへのリアカメラの取付作業が面倒という事情もあります。

移植したドラレコはユピテルのDRY-ST1700Cという2019年のモデルです。お守り的に付けておくだけなので性能的には十分ですし、本体も小さいので目立たないでしょう。新たに購入してもよかったのですが、私はドラレコは重要視していないので活用できるものは活用します。

マツダ2にドラレコを取り付ける時と同様に室内ヒューズボックスからシガーライター電源を取り出すのですが、あの時に使ったエーモンのキット(アフィリエイトリンク)と同じ物を購入します。それからユピテルのドラレコ用の両面テープのみをAmazonで数百円で調達しました。

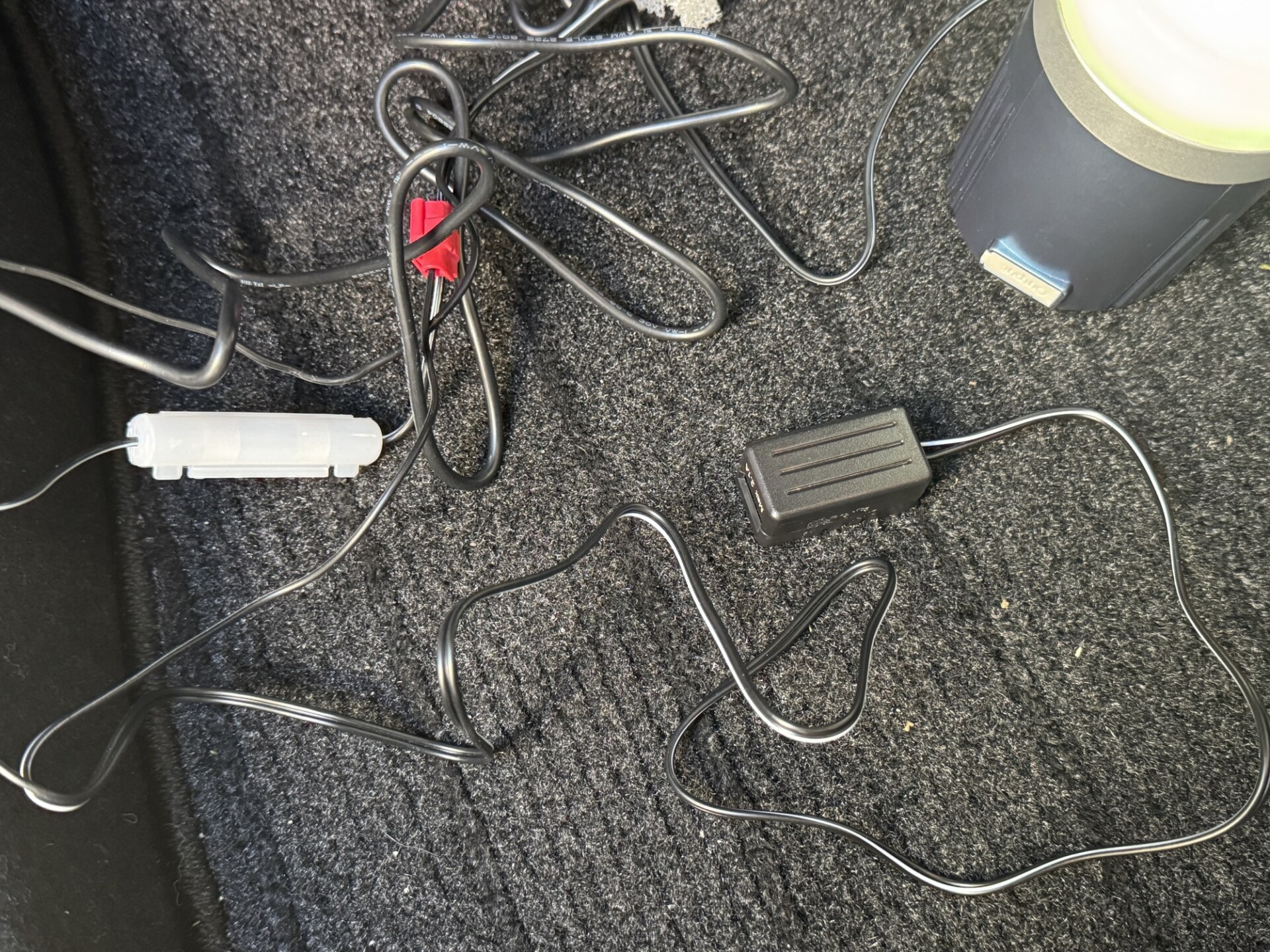

左がドラレコ付属の電源取り出し用のシガープラグコードです。ソリオではこれを使っていたのですが、ドラレコ側の入力端子の形がMini-USB端子なので汎用のケーブルが使えました。なのでエーモンのシガーライターソケットにはAnkerのUSBプラグを取付、そこから汎用USBケーブルで電源供給することにします。

AnkerのUSBプラグはUSB出力が2つあるので、ドラレコ給電と一緒にスマートフォンの給電用のUSB-Cケーブルを挿すことにしました。車本体のUSB-C端子は出来るだけ空けておきたいですし、内装の隙間からUSBケーブルを出した方がケーブルがゴチャゴチャとせずにスッキリします。

念のため、AnkerのUSBプラグをアクセサリー電源に挿してテストしておきます。ドラレコへの給電と同時にスマートフォンに給電するように接続し、スマートフォンへの給電の抜き差しで電源供給が一時的に途切れたりしないか?出力は十分か?などを確認しておきました。

室内ヒューズボックスを検電ドライバーで確認しましたが、ND2もNDと同じようです。6番の空きポートがACC電源だったので、ここにエーモンの電源取り出し用の低背の端子を差し込んで、ヒューズとアースに接続します。ここはマツダ2でやった作業と同じです。

マツダ2と比較すると、室内ヒューズボックスの周囲のスペースはタイトです。余ったケーブルを束ねて、増設シガーライターソケットとUSBプラグ、ケーブル類を上手く取り回していきます。ドラレコ給電用のMini-USB端子のケーブルをAピラーのケーブルに沿わせて、フロントウィンドウ側に持っていきます。

ここで問題発生。NDロードスターでのドラレコの取付動画をいくつか参考にしたのですが、バイザー取付部とフロントウインドウの隙間に手でケーブルを押し込んでいる動画が殆どでした。私のND2の場合、この隙間が狭くてケーブルが押し込めませんでした。ND2になってワイヤーハーネスが一新されているそうなので、この影響だと推測しています。

無理矢理にドラレコ用の給電USBケーブルを隙間に押し込んで断線するのが嫌なので、バイザー取付部を外すことにします。外せば隙間は広がりますので、バイザーの裏にケーブルを沿わせられるでしょう。

しかし、バイザー取付部のネジはT40とT30のトルクスネジです。そんな大きなサイズのトルクスレンチは手持ちがなかったので、ここで作業を一時中断してレンチを調達してきました。

Aピラーのカバーですが、完全に取り外すにはピラーに埋め込んであるツイータースピーカーを取り外さないといけません。ちょっと簡単に外れそうな感じではなかったので、ダッシュボードにタオルを敷いて養生して、その上にAピラーのカバーをおいて作業を中断したのでした。

近所のホームセンターでトルクスレンチのセットを買ってきました。ちょっと高級品ですが、SRAMのロードバイクのコンポの取付でトルクスボルトを扱うこともあるので、ちゃんとしたレンチセットが欲しかったんですよね。

これで作業を再開し、助手席側のウインドウのドラレコを取り付けたのですが、どうも位置がしっくりしません。ドラレコが助手席に乗車する人の視界を邪魔しないように、出来るだけフロントウインドウの中央に寄せて取り付けしたいのですが、ドラレコのレンズの画角の影響でそれが出来ません。

なので助手席側ではなく運転席側のフロントウインドウに取り付けることにしました。バックミラーの裏側に隠れるように取り付けするのが目立たなくてよいのですが、この位置にドラレコを貼り付けようとすると、ロードスターのカメラユニットとドラレコのUSBケーブルの差し込み口が干渉することが判明しました。

干渉しないようにするには、せっかく取り回ししたUSBケーブルを別のケーブルに交換しなければなりません。手元のUSB-Mini端子ケーブルで適合するものがなかったので、やむなくAmazonで新品(1.8mで800円ほど)を注文し、翌日には手元に届きました。

部品が届くまで、ロードスターはAピーラーなどの内張を剥がした状態で1日放置しておりました。部品が届いたら、一気に作業をしてしまいましょう。

右が取り寄せたUSB-Mini端子ケーブルでして、長さは1.8mでジャストでした。昨日に取り付けたケーブルよりも若干太めなので、バイザー部の内張をしっかりと外さないとケーブルを隠すように隙間に押し込むことが出来なさそうです。

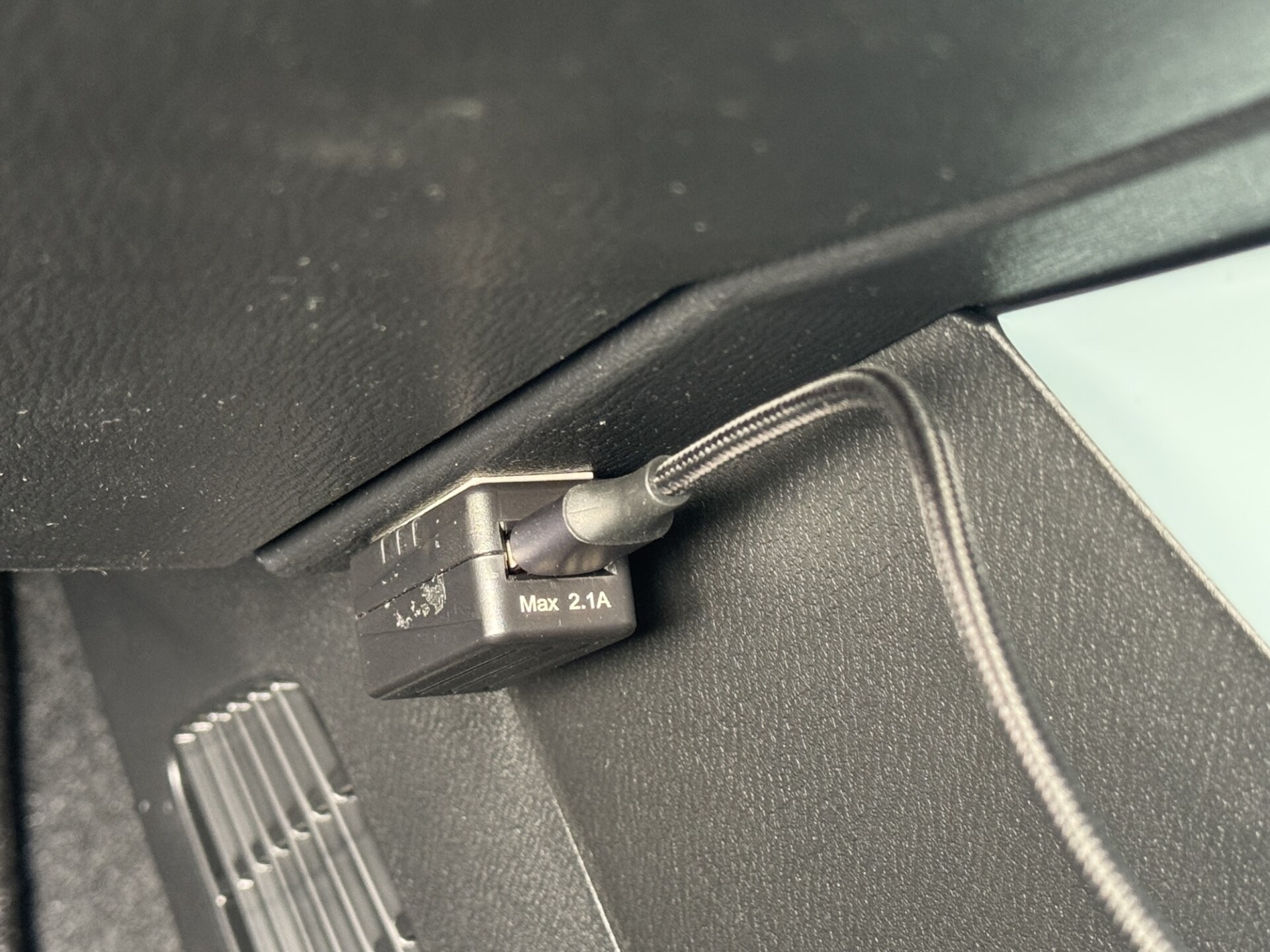

左はマツダ2にUSB端子を増設するために購入したパーツです。このエーモンのUSB電源ポートは2.1A給電の性能があり、価格は750円ほどです。取付用にエレクトロタップを1個使うのですが、これは手持ちがあったのでそれを使います。

ロードスターの作業に戻ります。バイザーの取付のトルクスボルトを緩めて、バイザーの内装部品をベキっと引っ張って爪を外します。これでフロントウインドウとバイザーの間に十分な隙間が出来ました。この隙間に新たに購入したUSB-Mini端子ケーブルを沿わせるように入れていきます。

Aピラー内には車のハーネスケーブルがありますので、ここにUSB-Mini端子ケーブルを軽くタイラップで固定します。室内ジューズボックス周辺から運転席側のドラレコまでのケーブルは長さ1.8mでちょうどよかったです。USBケーブルをドラレコ本体に接続して動作を確認したら、バイザーの内張を戻します。

ドラレコは運転席の右側、ETCアンテナの下に貼り付けました。この位置であれば、サンバイザーに干渉しませんし、ドラレコの1/3はバックミラーに隠れるので目立ちません。少しカメラのが画角にロードスター本体のカメラユニットの出っ張りが見切れますが、最低限の許容範囲だと思っています。

このドラレコの取付後に運転はしていないですが、自分はドラレコは運転席のこの位置がベストだと思います。もっと本体が大きいドラレコの場合、この位置だと運転手の視界を妨げる恐れはありますね。

自分はロードバイク乗車時を優先してスマートフォンのマウントを決めておりまして、長年QUADLOCK社の製品を愛用しております。自転車用に限らず、オートバイや自動車、船舶用など色々なマウントがQUADLOCKから販売されています。

ダッシュボードの上面に貼り付けるタイプのマウントは、いずれ日焼けしてダッシュボードの色が変わったりするので自分は避けています。エアコン吹き出し口に取り付けるタイプか、日の当たらない平らな樹脂面に両面テープで貼り付けるタイプを好んでいます。

NDロードスターは内張がソフトパッドになっていて、両面テープで貼り付けても粘着力が不足しそうです。なので、エアコン吹き出し口に取り付けるタイプのマウントを導入しました。

自分はマツコネの地図のSDカードは購入せず、CarPlayをナビ代わりに使っています。GoogleMapやAppleの地図アプリはナビとしての性能がイマイチなので、これまで長年愛用しているNAVITIMEの地図アプリをCarPlayで使っています。NAVITIMEの地図アプリは有償ですが、前述のスマホ用のナビよりも遙かに実用的でCarPlay対応もしっかりされております。

QUADLOCKのエアコン吹き出し口用のマウントですが、取付位置の自由度があまり高くないのが難点です。ある程度、スマホのカメラを私の顔の方に向けておかないと顔認証でロックが解除されません。先ほどの写真のように、マツコネ画面とスマホの画面が少し重なってしまいますが、実用上は問題ありません。

MagSafeの充電用マウントに交換し、今回のドラレコ取付時に引っ張ってきた給電用USB-Cケーブルを接続しておきます。これでロードスター本体のUSB-Cポートは空いたままの状態でスッキリしています。ちなみに2025年のND2ロードスターからCarPlayがワイヤレス対応になりました。

マツダ2もロードスターと同じくQUADLOCKのカーマウントを取り付けてまして、標準ヘッドをMagSafe用のワイヤレス充電ヘッドに交換して使っています。

マツダ2はダッシュボード前面がツルツルした樹脂パネルなので、ここに両面テープで貼り付けるタイプのQUADLOCKマウントを貼ることが出来ます。現在、使っているスマホがiPhone 15 Pro MaxにQUADLOCKのケースという重量級の組合せなのですが、今のところは粘着力も足りています。

上の写真ではマツダ2のUSBポートから電源を取っているのですが、ケーブルが邪魔でエアコン操作が少々しにくいです。またマツダ2の2つのUSBポートの1つがCarPlayを無線化するためのドングルで占有されているので、2ポートが常に埋まっている状態です。

これをスッキリさせるために、アクセサリー電源からUSBポートを増設する部品を取り付けます。

先に写真を掲載したエーモンの増設用のUSBポートですが、先日マツダ2にドラレコを取り付けたときに室内ヒューズボックスからアクセサリー電源を取り出しましたので、そのケーブルの先にエレクトロタップでUSBポート増設用のケーブルを分岐させます。

ヒューズの位置を考慮したところでケーブルを分岐させ、アースも接続します。この時点で動作を確認しておきましょう。あとは剥がした内装を戻せば作業完了です。こちらは正味30分ほどの作業でした。

付属の両面テープで増設したUSBポートを脱脂して貼り付けます。電源供給量もマツダ2のUSBポートより多いので、すばやく充電できるようです。

ちなみにマツダコネクトは本体のUSBポートにケーブルを挿して給電していると、それがスマホ本体のような通信出来るデバイスでなかったとしても認識しようとします。この動きが悪さをするのか、CarPlayを無線化するためのドングルをたまに認識しないことがあるような気がします。

なので、ワイヤレス充電ヘッドに給電するUSBポートは別に設けたかったんですよね。ただし、これらはあくまでも私の推測ですので、あまり動作の参考にはしないように。

マツダ2のワイヤレス給電ヘッドに、今回増設したUSBポートからケーブルを伸ばして作業完了です。ケーブルの向きを調整すれば、エアコンの操作ダイヤルと干渉しないようにできそう。マツダ2もロードスターもシフト前の物置スペースが狭いので、ここはスッキリさせておきたいんです。

納車されて色々と弄りましたが、いまのところはこれ以上はいじる気はありません。出来るだけノーマルのままの状態で使いたいと思っています。今回は思い通りに作業が出来ましたが、慣れないDIYにあまり手間と時間を取られたくないのが本音です。